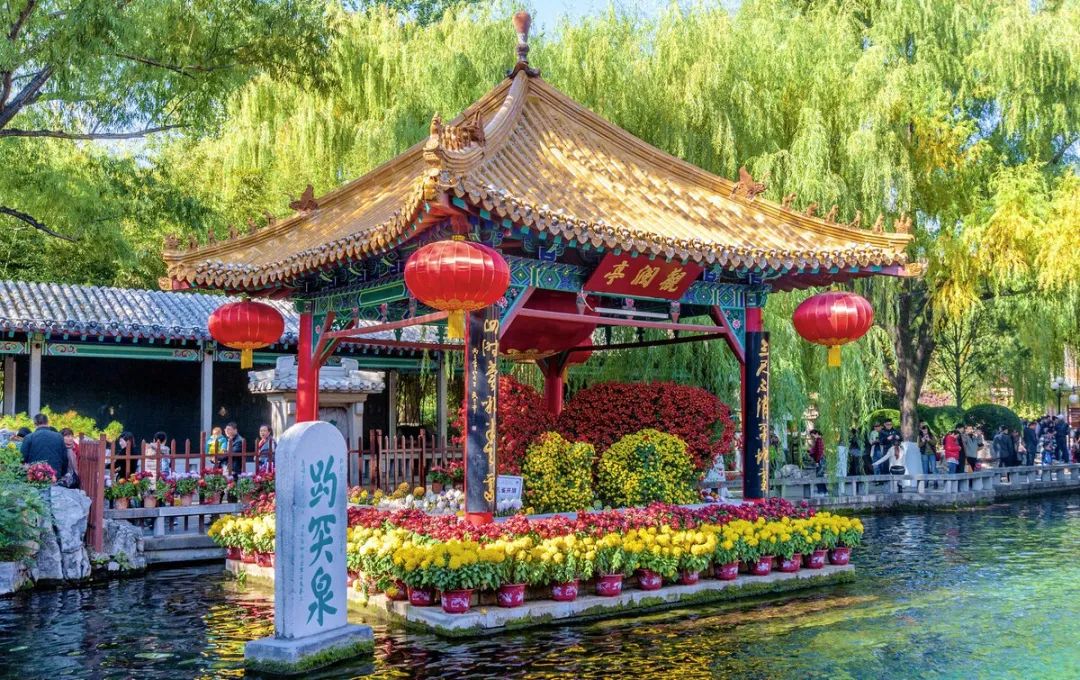

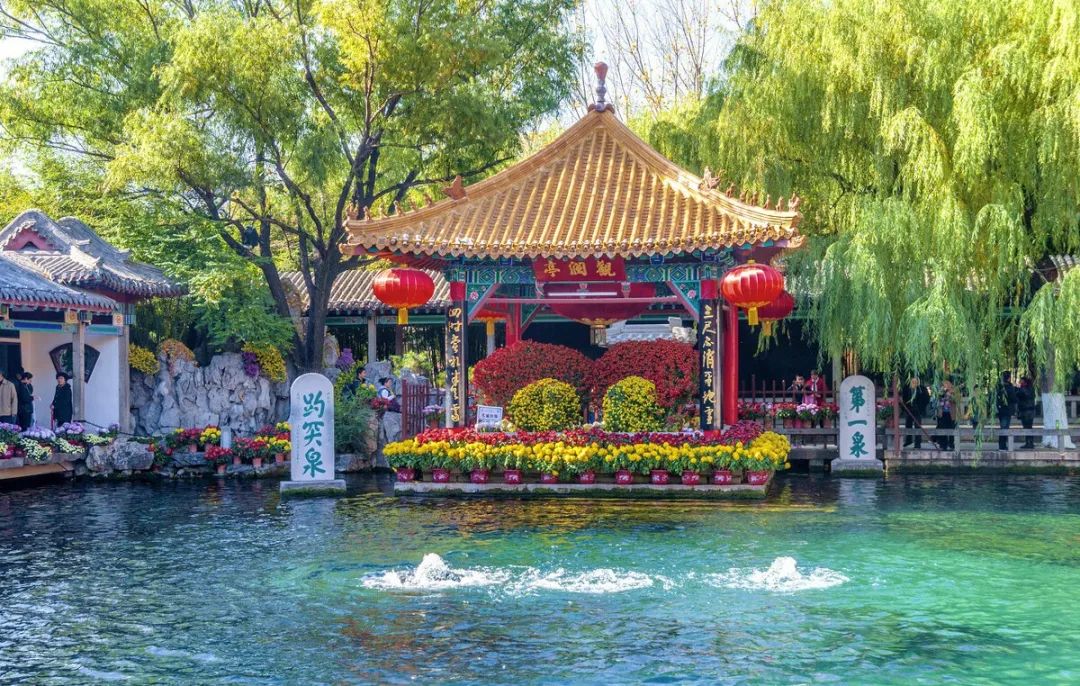

观澜亭亭为四角攒尖单层方亭,坐西面东,朝向喷涌翻腾的趵突泉水。亭子三面临水,一面与驳岸相连,为游人提供了极好的亲水机会。

台上四根红漆木柱矗立,柱与梁枋间的雀替做成外形简洁的倒三角形,上雕花卉纹样,形式特殊。屋顶飞檐翼角,斗拱承托,四条脊上饰仙人走兽,正中宝珠作为收顶。

亭下原为木制美人靠栏杆,新中国成立后整修时改为青石栏杆,凭栏可俯察近观泉水腾涌。

观澜亭整体造型庄重大方,结构简单朴素,可以称得上是中国园林建筑中的一个名亭。亭侧垂柳披拂,假山秀立。亭前水中立碑两通,一题“趵突泉”三字,为明朝嘉靖年间都察院右副都御史、山东巡抚都御史胡缵宗书;一题“第一泉”,为清同治年间历城王钟霖题。旧时,亭前还曾有清代所立的“小游仙”“鸢飞鱼跃”“我爱其清”三块石碑。

观澜亭西有石碑一方,上书“观澜”两个大字,为明嘉靖十四年(1535) 山东左布政使张钦所书。

观澜亭的历史悠久,过去是一组建筑,今观澜亭其实是与古观澜亭相邻的一座景亭,并非古人所指的观澜亭。

趵突泉畔建亭的历史,最早源于北宋熙宁年间史学家刘诏修建的槛泉亭。明天顺五年(1461) 钦差大臣韦公、吴公来济南公干,于趵突泉南侧构亭(即今趵突泉南侧游廊处),虽名为“亭”,却是一处轩榭建筑,四面有矮墙,其北侧临水,建筑有石栏,东侧有厨房等附属建筑,西侧有园门。

今观澜亭址原为明代对泉亭。明万历年间,山东巡抚李戴与巡按御史毛在同游趵突泉,毛在提到“左为通衢,往来杂沓,无所障蔽。而面当民居,举目苦无佳境”。李戴遂命人以“木屏障之”,并利用废寺余材在观澜亭的西北侧筑基竖亭与之相对,“周遭掩映,大为兹泉增胜”。

因李戴自号对泉,亭又是李戴所建,毛在便为此亭取名为“对泉”。此亭后被山洪冲毁,又多次重建。

清末,因明代张钦所书的“观澜” 碑在今观澜亭南侧(20世纪六七十年代移置于亭西)、古观澜亭西侧,人们逐渐将趵突泉西侧的这座亭指认为“观澜亭”,而将原观澜亭称为“四面厅”。